皆さんこんにちは!

伝統横濱スカーフMarcaオンラインストアです。

今回は『伝統横濱スカーフ』の横浜柄スカーフ、YOKOHAMA MINATOMIRAIをご紹介します。

18辺もの型を使用して作られるMarcaイチ押しのスカーフです。

是非最後までお楽しみください。

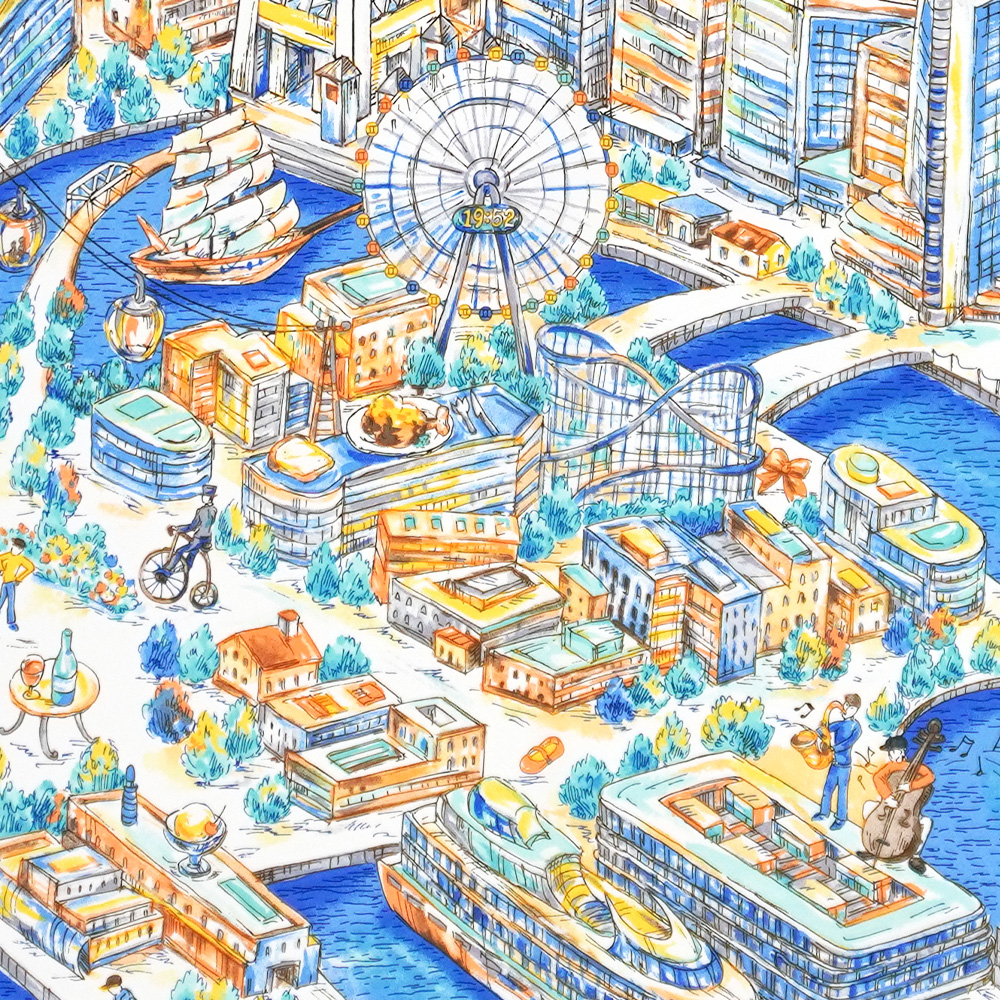

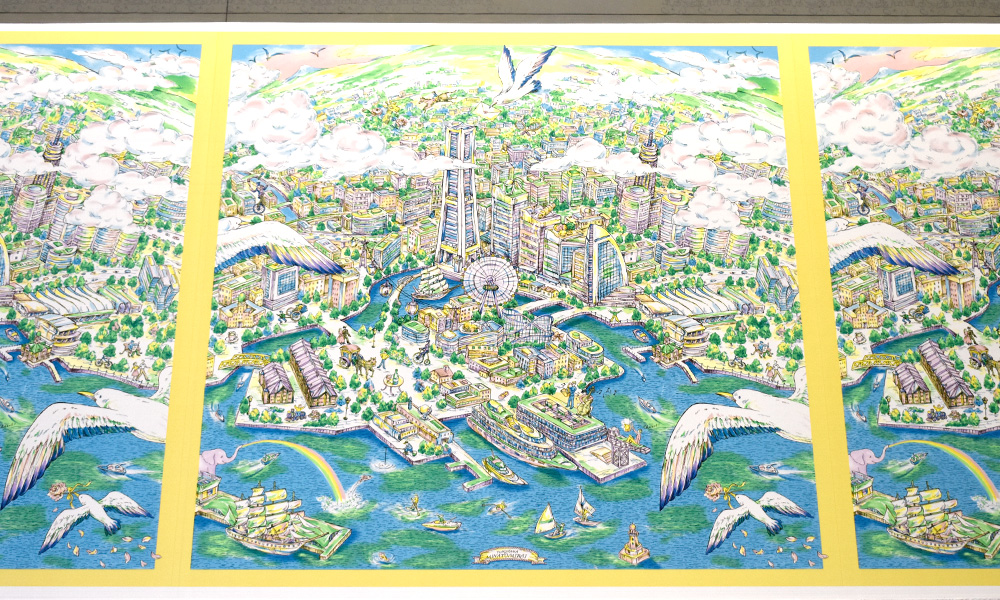

YOKOHAMA MINATOMIRAI

横浜みなとみらいの風景をカモメの視点で見下ろした様子を丁寧に描いたスカーフ。

カモメたちと一緒にお散歩をしている、楽しい気分にしてくれる、そんなデザインのスカーフです。

所々に横浜にちなんだモチーフが隠されていて、横浜に縁のある方にはもちろん、横浜を訪れた海外の方にも好評です。

左下に描かれた「横浜赤レンガ倉庫」の1号館と2号館。ガス灯や馬車、廃線跡の「汽車道」などのモチーフと一緒に描かれています。

乗合馬車

明治二年(一八六九年)、本町通から神奈川に直通する馬車道が開通し、二月頃にはランガンとジョージ、五月には下岡蓮杖ら日本人商人の共同出資になる成駒屋が京浜間乗合馬車を開通しました。

(横浜もののはじめ一覧より抜粋)

鉄道

京浜間鉄道工事は明治三年(一八七〇年)に始まる。四年八月に横浜・神奈川間で試運転開始、五年五月に品川との間で仮開業、九月一二日に開業式が行われた。新橋との間の営業開始は翌日から。

(横浜もののはじめ一覧より抜粋)

みなとみらい21地区を眼下に見下ろす高台・野毛山動物園の中にある。横浜の中心に位置し、入園無料、気軽に行ける身近な動物園として長きにわたり横浜市民に親しまれている。

野毛山動物園公式Webサイトより引用:https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/

スカーフの中央にはユーモラスな演出も。

よこはまコスモワールドの大きな観覧車「コスモクロック21」が株式会社丸加の創業年、1952年を表示しています。

また、有名な動揺「赤い靴」に謡われた横浜の埠頭付近には「赤い靴」のモチーフを描きました。

ちなみに、意外と知られていないことですが、自転車も横浜とは縁が深いものの1つです。

横浜港開港後、間もなく伝来したのだそうです。

赤い靴

1922年(大正十一年)に発表された動揺「赤い靴」(野口雨情作詞、本居長世作曲)の歌詞に横浜の埠頭がうたわれている。現在「赤い靴はいていた女の子像」は山下公園や横浜駅などに設置されている。

タイムスリップよこはま・中華街周辺・赤い靴はいてた女の子の像より引用:http://www.timeslip-y.jp/china/onna.html

自転車

横浜居留地には開港後まもなく伝来した。

二輪車だけではなく三輪車もあった。

明治一二年(一八七九年)には梶野甚之助が蓬莱町に製造所を設立、一三年ごろには石川孫右衛門が元町で貸自転車屋を開業した。

(横浜もののはじめ一覧より抜粋)

ご紹介した物の他にも、横浜に所縁のあるモチーフが沢山散りばめられています。

スカーフを眺めながら港町横浜の歴史について、調べてみるのも面白そうですね。

YOKOHAMA MINATOMIRAIが完成するまで

YOKOHAMA MINATOMIRAIは沢山の工程を経て制作されました。

スカーフのコンセプト決めから始まり、原画の作成、色決め、型の制作、プリント作業、縫製まで多くの職人さん、デザイナーさんが関わっています。

YOKOHAMA MINATOMIRAIがどのように作られたのか、ご紹介します。

原画の作成

図案の専門家にスカーフの原画を制作していただきます。原画は1枚の大きな紙に、まるで絵画のように描いていきます。

デザイナーによる配色作業

原画の作成が終わったら、デザイナーによる配色作業に移ります。

1つの色につき1つの型を使うため、原画から1色ずつ色を分けていきます。

型の作成

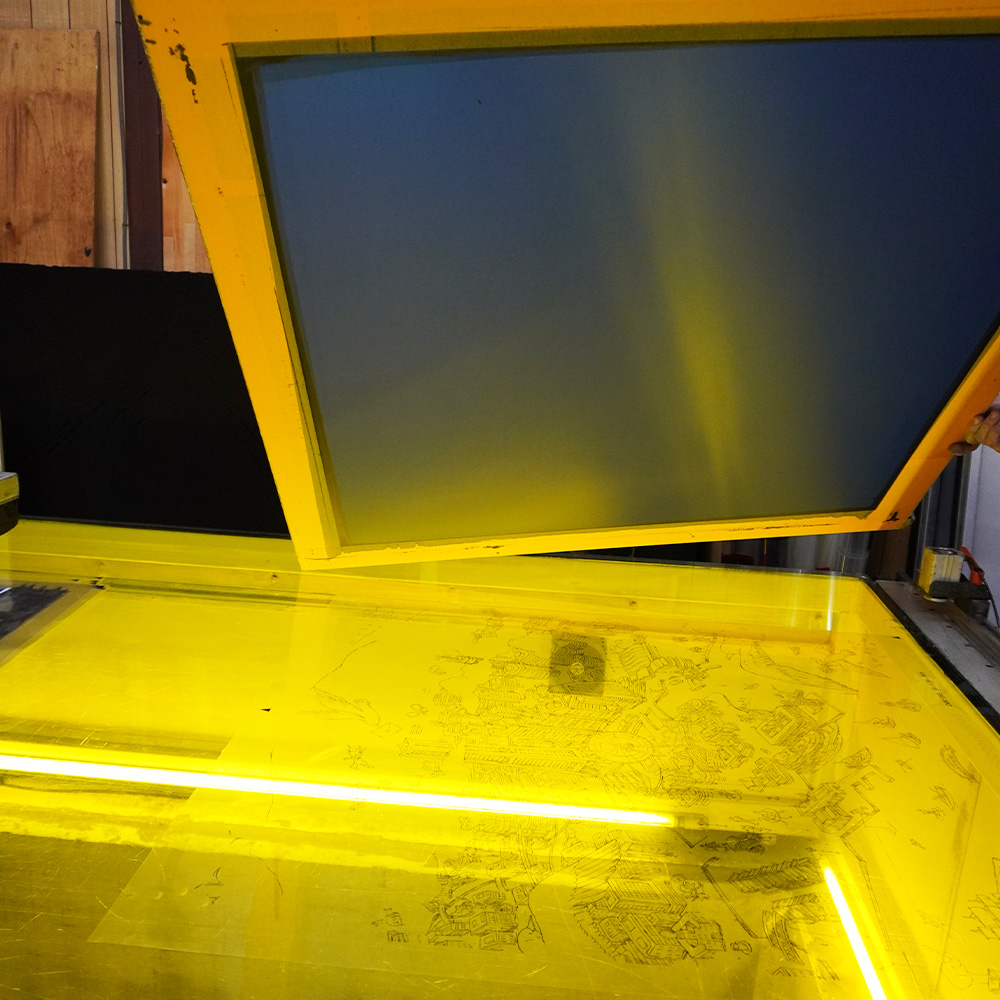

スカーフの色が決まったら、いよいよ型を作ります。

型屋さんに依頼し、1色1色の色データをネガに加工し、型に焼き付けていきます。

先ずはネガを作ります。色ごとにネガを作成します。

ネガを焼き付ける型は、ネガ1枚につき1枚のスクリーンを用意します。

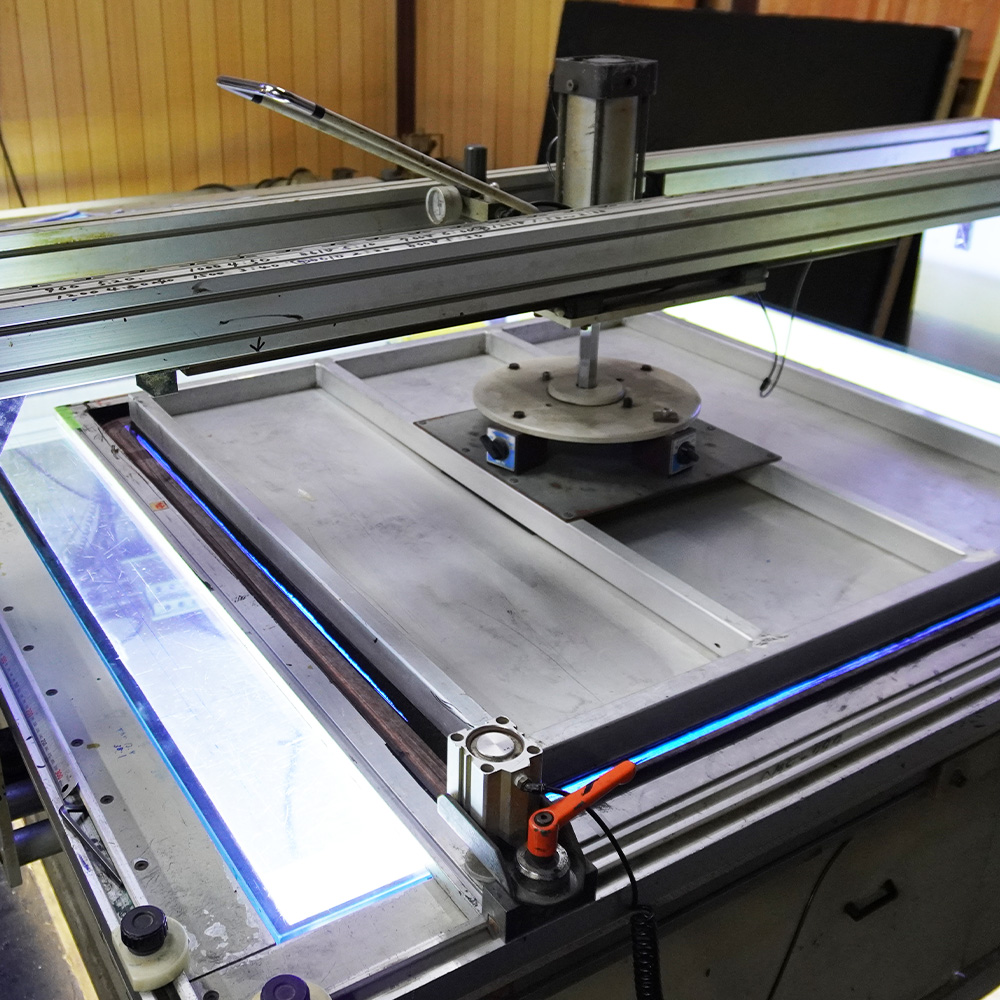

ネガと型を用意したら、特殊な機械を使って、焼き付けます。

焼き付けが終わった後の型には染料が浸透する細かい穴が開きます。穴が開いている部分は透明に見えます。

その後、しっかりと焼き付けができているか確認するために、試し刷りを行います。

試し刷りで型の確認が終わったら、完成です。

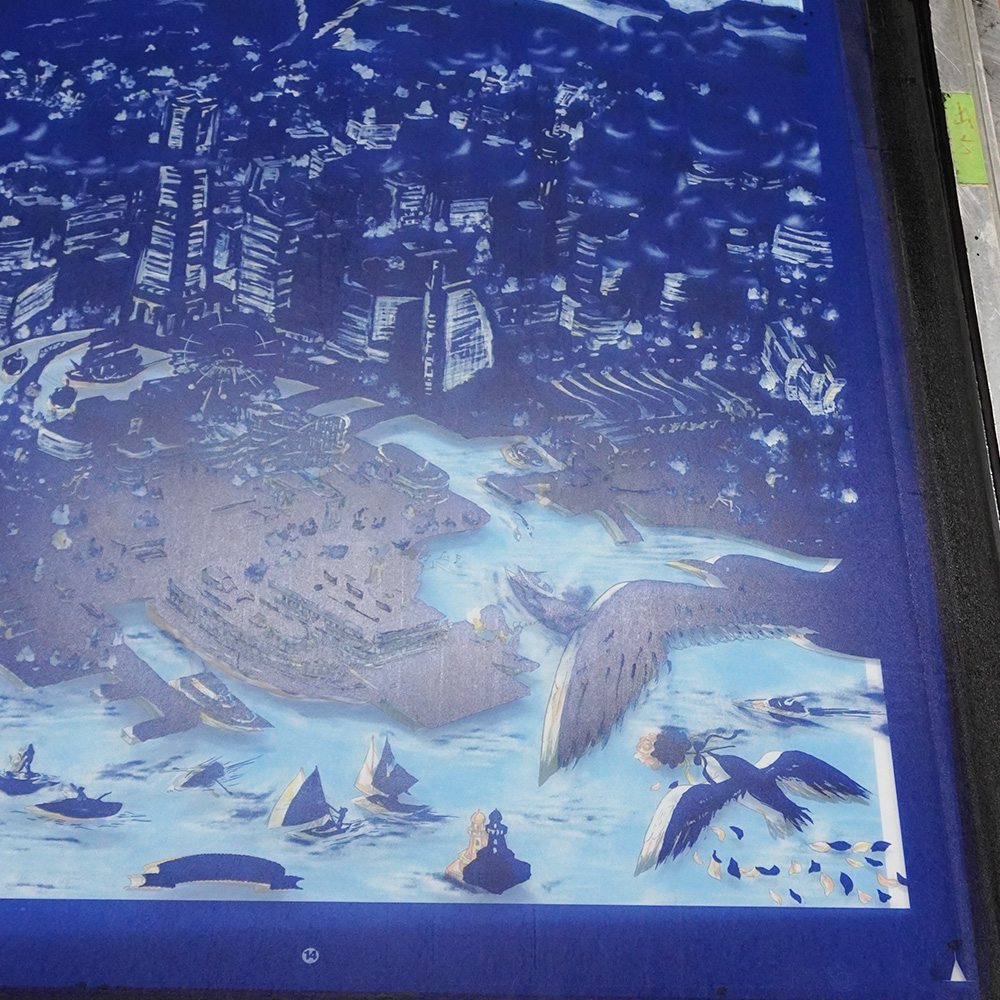

プリント(手捺染)

型の作成が完了したら、いよいよプリント作業に移っていきます。

型を工場へ移動した後、工場でスカーフに使う染料(色糊)を作ります。

デザイナーの指示のもと、配色作業で決めた色と同じ色の色糊を作ります。

色糊が作り終わったら、次に送られてきた型の最終チェックをします。

ここでもし型に傷がついていたり、穴が開いているとスカーフすべてに影響してしまうので、入念にチェックをします。

チェックが終わると、いよいよ捺染が始まります。1回1回刷り終わるたびに確認をして慎重に作業を進めていきます。

Marcaの大判スカーフは、シルクの生地1疋分(約50m)で約50枚作ることができます。

1色につき50回プリントをしていますので、このスカーフは約900回この作業を繰り返します。

蒸し

プリント作業が終了したら、蒸気をあてる大きな機械で生地を蒸して発色を良くします。

蒸しの作業が終わったら、余剰分の色糊を落とすための水洗を行います。

水洗作業についてはMarcaのモノづくりページにも書いてあるので、是非読んでみてくださいね。

『Marcaのモノづくり – スカーフができるまで – 』:https://www.marca-scarf.jp/?mode=f10

縫製(手巻き)

ここまで来たら、完成まであと少し!

最後に行うのはコロンとした縁を作るための縫製作業です。職人さんが1枚1枚丁寧に針と糸で縫っていきます。

完成!

これで、スカーフの完成です!

いくつもの工程を経て作られるスカーフは手作業によるところも多く、同じ柄でもほんの少しずつ違う顔を見せてくれます。

今、皆さんがお手にされているスカーフとは一期一会。是非、その出会いを大切にしてくださいね。

いかがでしたか?

今回は『伝統横濱スカーフ』のYOKOHAMA MINATOMIRAIについて、絵柄の解説と制作工程を合わせてご紹介しました。

是非、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか?

最後に…

『伝統横濱スカーフ』で最も色数が多いのはイル・ボスコ/森林 (CA0-249)の40色です。

今回ご紹介したYOKOHAMA MINATOMIRAIの実に倍以上の型とプリント回数がかかるスカーフです。

こちらは制作過程をご紹介した動画がYouTubeにアップされているので、是非一度ご覧くださいませ。

https://www.youtube.com/watch?v=0o5B2fUsYpw